食品添加物の日本と海外の違いとは?私たちが知っておくべき話

コロナ渦の最盛期を過ぎた辺りからでしょうか、SNSを中心に健康意識が急上昇して食品添加物を気にする方が増えてきました。それに呼応するかの様に2024年4月に不使用表示の規制厳格化で、無添加や○○不使用といった表示の解釈を明確にするガイドラインが策定されて、消費者の誤認を防ぐ目的で施行されました。

この様な流れのなかで、食品添加物に関する情報がさらに加速し「日本の食品添加物は世界一!」とか「日本の食品はヤバい!」といった過激な情報も散見する様になりました。

この様な情報のなかにはデマや誇張し過ぎな情報も多いのですが、それを差し引いても日本の食品添加物は世界水準でみると甘いという感じは否めません。

こうなっている背景には、各国によって考え方やコンセプト、何を優先するかによって規制の差があるからになりますが、日本では当たり前の様に使われている食品添加物が海外では危険性を理由に禁止されているケースも少なくありません。

なぜ日本と海外でこの様な差がでてしまうのか。食品添加物について知っておくべき話などをまとめてみましたのでぜひ参考にしてみてください。

日本と海外の食品添加物規制の基本的な違い

まず再認識していただきたいのは、日本は世界的にみても食品添加物の種類が多い国だということです。厚生労働省が公表している指定添加物の数は831品目とされています。(1500種類という情報もありますが、厚生労働省の食品添加物公定書では831品目が挙げられています。)

※ 厚生労働省の食品添加物公定書はこちら。

一方で、アメリカのFDA(食品医薬品局)では約133種類、EU全体では約300種類前後という情報が一般的なので、数字だけみると日本の食品添加物は群を抜いているといえます。

この様な差が生まれる背景には、日本は安全性が確認されれば積極的に許可するスタンスなのに対して、欧米はリスクがある可能性を否定出来なければ原則禁止という基本姿勢の違いがあるからです。

日本人は几帳面で安全意識も高いイメージがあるので、このスタンスの違いには違和感を覚えますが、欧米は国が国民を護るという概念が根強く、日本は行政が企業活動を支えるとい概念が根強いので、この様な基本姿勢に違いがでているのではないかと推測されています。

日本で使われていて海外で禁止されている食品添加物の例

日本で使われていて海外で禁止されている食品添加物は数字の上では500種類くらいあって、すべてを紹介すると途方もない数字になってしまうので、特に毒性が高いと見込まれている食品添加物を以下に紹介します。

- 二酸化チタン EUでは2022年に全面禁止となっていて、発がんリスクやDNAへの影響の可能性があるとされていますが、日本ではガムや菓子類等で使用されています。

- 合成着色料 EUでは子どもの多動性リスクが指摘されており、商品には子どもの注意欠陥や活動性に影響する可能性があると警告文を表示する義務があるとされていますが、日本ではほとんどが使用可能になっています。

- 臭素化植物油 EUやアメリカでは心臓や甲状腺への影響が懸念され既に禁止になっていますが、日本では清涼飲料水などで使用されています。

- パラオキシ安息香酸 EUではホルモン撹乱作用の可能性から厳しく制限されていますが、日本ではジャムやソース類で使用されています。

これらは氷山のほんの一角になります。国が認可しているからとか大企業が使っているから安全ということはまったくなくて、健康面からみると日本は世界中で類をみない程の食品添加物後進国といっても過言ではないといえます。

なぜ日本の食品添加物規制は緩いのか?

欧米では年々食品添加物規制がかかっていて、認可取り消しの方向に舵を切っているのに、日本はいつまでも緩いままです。なぜ日本の食品添加物規制が緩いのかをいくつかの方向から検証してみました。

見た目のきれいさを重視する文化

日本では「見た目がきれい」とか「鮮やかな色」という見た目が購買意欲に直結する傾向があります。野菜などでいくと「まっすぐなきゅうり」とか「大きさが均一なじゃがいも」などでしょうか。スーパーや百貨店の青果コーナーをみると一目瞭然ですが、色や形がどれも似たり寄ったりの野菜や果物ばかりです。加工食品にもこういった価値観は浸透していて、見た目のキレイさや色合いの保全の為に添加物をつかうことが好まれており、健康面の規制よりも消費者の需要が優先されがちになっています。

食品業界の影響力

欧米は消費者団体や市民運動の力が政治や規制を動かす傾向がありますが、日本は食品業界と行政の結びつきが強く規制を厳しくすると産業に打撃を与えてしまうから規制しないいという傾向があります。それに加えて日本の食品業界は規模が大きく、保存や流通を効率化するために添加物は欠かせない存在という風潮さえあり、規制を厳しくすると商品開発コストや価格に直結するため、経済的理由から規制は緩やかになりやすい傾向にあります。

科学的に安全なら問題ないという概念

欧米は万一でも危険なら禁止という予防的姿勢なのに対して、日本は現時点でデータが安全ならOKという割り切り型な姿勢です。リスクより利便性を優先する国民性が影響しているともいえますが、古来より日本は「御上のいうことは… 」的な国民性が根強いので、リスクより利便性(極端にいえば利権)を長年擦り込まれてしまい、国が安全と言うのであれば大丈夫という概念が染みこんでしまっているのではないかと感じています。

子どもへの影響は特に注視すべき

海外で規制が進む理由の1つが子どもへの影響です。発達段階にある子どもは大人よりも化学物質の影響を受けやすく、例えば合成着色料によるADHD(注意欠陥・多動性障害)との関連性は複数の研究でも指摘されています。

イギリスのサウサンプトン大学の研究では、特定の合成着色料を含む飲料を摂取した子どもたちに多動性が増える傾向が観察され、その結果EUでは着色料使用に警告表示が義務化されるに至っています。

世界では上記の様な表示義務や規制などがどんどん進んでいますが、残念ながら日本の場合はまだ同様の警告義務化や規制などの動きはありません。

子どもの場合は特にお菓子に注視すべきで、一般的なお菓子にはたくさんの食品添加物が含まれている可能性が高く、海外で規制されているものの含有率も高いので、依存度の高い甘いものなどの場合は特に事前にしっかり選別することが肝要です。

私たちができる日常での工夫

日本の食品添加物が世界トップクラスなのと同じくらい、日本の食品流通量も世界トップクラスで世界でも類をみないくらい、世界中の食品の購入が可能ですし、健康意識の高まった近年では食品添加物のはいっていない食品も結構多く流通しています。

多少お金はかかってしまいますが、健康を追究するのであれば以下のことを気をつけると食品添加物を多少回避することが可能です。

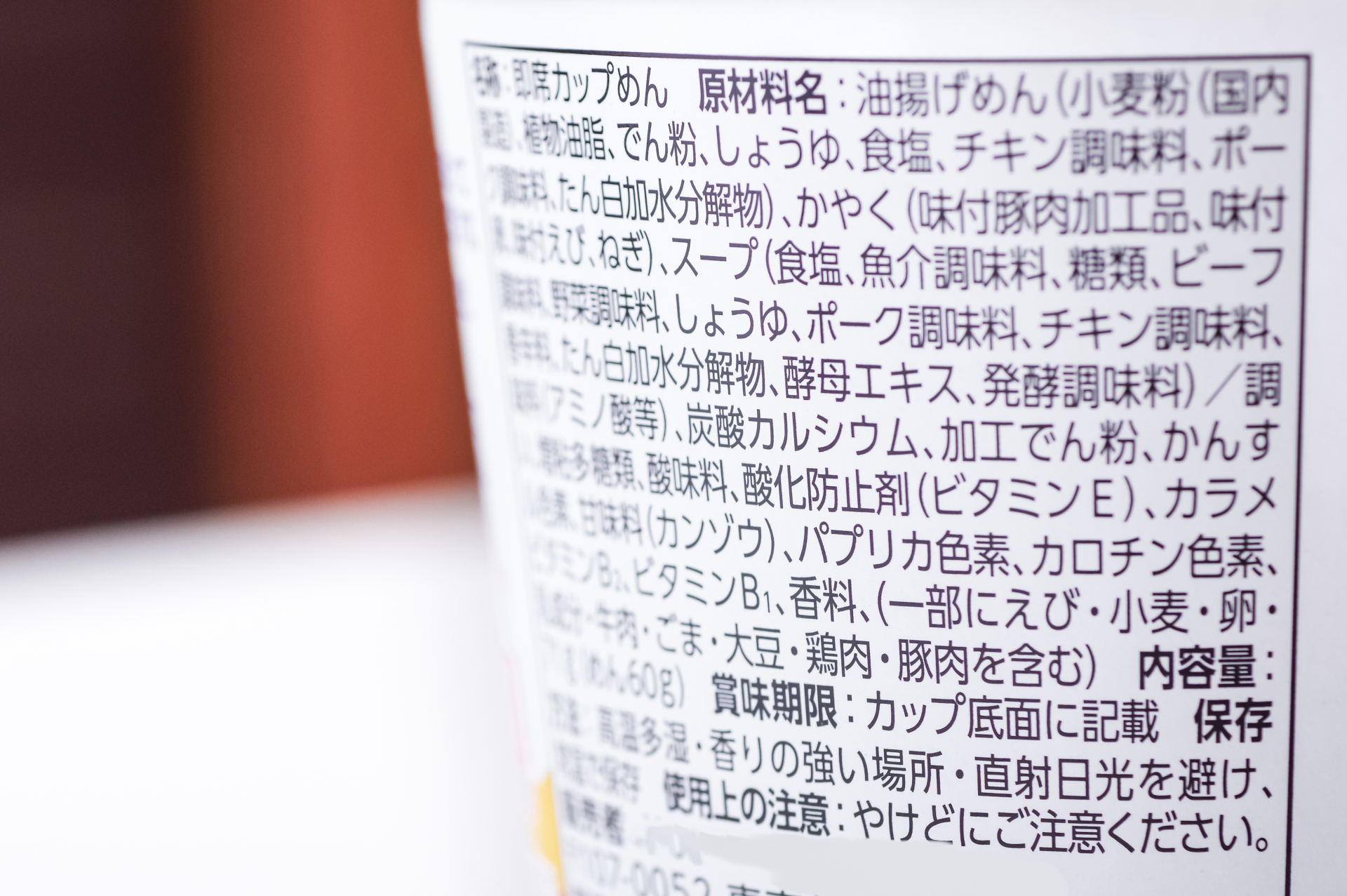

- 原材料表示をチェックする習慣をつけて表示欄にカタカナのものが多いものは避ける。

- 野菜・魚・精肉など加工度の低いものを選ぶ。

- 無添加・オーガニック表示のものを選ぶ。(トリック表示もあるので信用し過ぎず吟味する。)

- 子どものお菓子は海外基準を意識して選ぶ。

これらを意識するだけで食品添加物は割と回避することが可能です。食品添加物認可数がいくら多くて危険でも、私たちには選ぶ権利が存在しますので買わないという選択肢があります。その為に食品添加物を意識する習慣を身につけたり色んな健康情報を取得しながら良いものを選べる目利き能力を高めていきましょう。

まとめ

日本と海外の食品添加物の違いをシンプルにまとめると、日本は利便性や経済性優先で認可数が多く、海外はリスクを徹底的に避ける予防原則重視なので認可数が少ないということになります。

日本で普通に売られている食品でも海外では危険だから禁止されているものは珍しくないため、認可されて日本で売っているから安全なのではないということを念頭に置いて、健康面から多少の疑いを持ちながら食品を選ぶ姿勢を養っていくことが必要です。

食品添加物の認可が緩く認可数が多い地域に住んでいるからこそ、しっかりとした取捨選択が出来るようにと、何度もいいますが、私たちには選択する権利がありますので、自らの価値観にあった食品を選んでいくようにしましょう。